2025医疗器械的数智化拐点:从德勤洞察到医疗器械上市与增长路线图

引言

在支付方预算趋紧、医护人力紧缺和患者期望提升的多重压力下,全球医疗体系正在经历深层结构调整。德勤《2025全球医疗行业展望》释放了清晰信号:效率、生产力与患者互动成为医疗机构的共同优先级,数智化转型与生成式AI正在从“可选项”变为“底层能力”,并迅速重塑监管、采购与临床采用的逻辑。对医疗器械企业(尤其是规划医疗器械注册上市策略与商业化扩张者)而言,这是一次罕见的“同步窗口期”:技术路径更清晰、合规框架更明确、医院工作流更开放,谁能把医疗器械临床价值转译为体系效率,谁就更有机会穿透采购关口、加速上市与放大增长。

正文

数字化与生成式AI:从“概念验证”走向“效率引擎”

- 医疗机构正在把数字化与AI嵌入核心运营:从临床决策支持、影像分析、术前规划,到护理排班、物资管理和收入循环,应用场景正由“点”向“链”延展。器械产品若能在这些链路中承担可量化的“提效角色”,将更容易获得预算优先级。

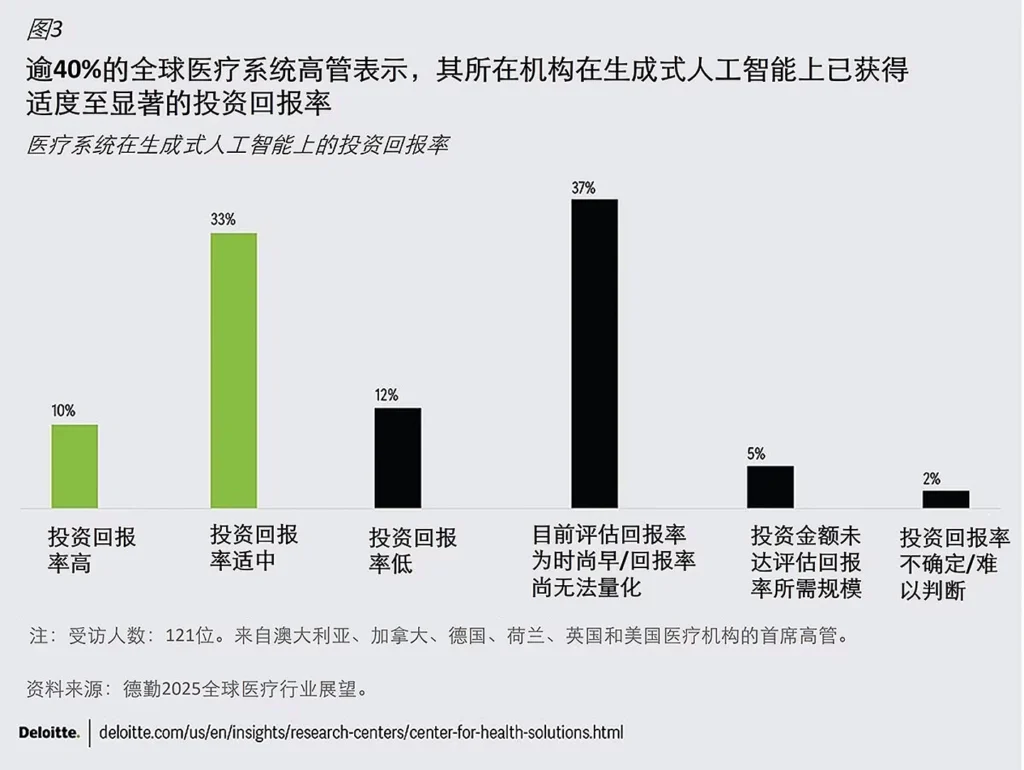

- 生成式AI的价值开始由“体验加分”转向“成本—效果”证明:简化报告撰写、减少重复录入、缩短判读与交接时间,已成为医院衡量投资回报的通用指标。对器械企业而言,把算法能力做成“即插即用、可审计”的功能组件,是产品差异化与准入说服力的关键。

- 影像相关AI仍是高渗透赛道,同时心血管、肿瘤、急重症与慢病管理等路径清晰、支付方关注度高的场景,更利于快速沉淀可复制的里程碑案例。

监管加速成形:把“合规前移”写进产品设计

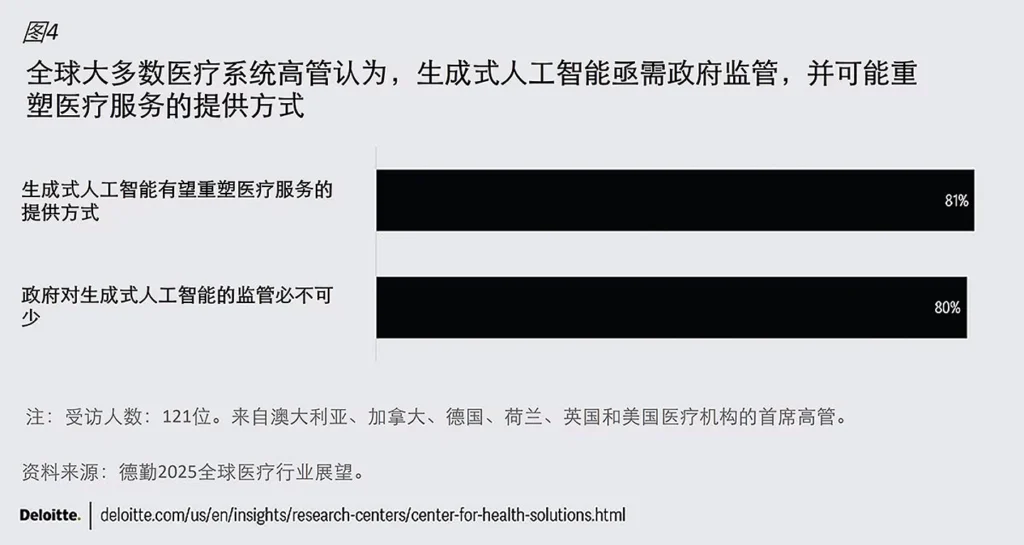

- 全球监管对医疗AI与软件化器械的全生命周期要求更明确:数据质量、模型可解释性、偏差管理、性能监测与更新机制逐步成为标配。合规不再是“临门一脚”的文档,而是贯穿需求定义、数据采集、算法训练、上线监控与召回的持续工程。

- 器械团队需要建立“证据与风险并行”的方法论:在临床前期就规划真实世界证据与使用场景的边界条件;对算法变更设置受控路径;确保追溯链条完整、审计可用。监管更清晰并非“门更窄”,而是帮助市场把安全与有效的产品推上主路。

数据与基础设施:让器械“融入工作流”的入场券

- 医院在电子病历、ERP、供应链与护理门户上的现代化投资,正在为器械的互操作创造“接口红利”。若产品原生支持标准化API、消息事件与数据互认,将显著降低集成阻力,缩短从试点到规模化部署的周期。

- 网络安全与隐私保护成为连网器械的共同门槛:数据最小化、端到端加密、细粒度权限、零信任架构兼容、全链路审计与告警,是被普遍认可的“基本功”。能把安全控制做成“可展示、可复用”的证明包,更容易赢得院级IT与风控部门的背书。

- 上云与边缘协同的混合架构,适合需要低时延处理(如术中导航、床旁监护)又要集中训练与更新的产品形态。把“端—边—云”的任务边界与失败接管策略写清楚,是临床安全与IT验收的要点。

人才短缺与效率提升:用技术“还时间给临床”

- 护理与医技岗位的供需缺口,让“减少低价值事务”成为刚性诉求。能实实在在减少重复录入、跨系统对账、人工排程和无效沟通的器械与配套软件,更容易被一线接受。

- 评价产品价值的KPI应聚焦“释放临床时间”和“提升通量”:如读片或术前规划耗时、影像重复率、再入院与再手术率、床位周转、导管相关感染与跌倒等可量化指标。把这些指标嵌入产品仪表盘与结果证明,将显著提升采购与续费的确定性。

- 在变革管理上,需明确“技术替代的是低价值任务,而非岗位本身”,同时提供岗位技能提升与流程再造的配套,这往往决定了落地速度与规模。

患者体验与替代性护理:院外场景成为增量主战场

- 医疗机构将患者体验与信任建设上升为战略重点,虚拟诊疗、居家监测与院外康复成为增长极。对器械企业而言,“硬件+数据+服务”的组合包比单一设备更具说服力。

- 远程监测设备、居家检测、数字康复与护理导航需要与患者门户、护理协同和支付路径一起设计,才能形成可持续的经济模型。以病种路径为单位的整体方案(如心衰、COPD、糖尿病足)比“单点功能”更容易拿到院级与支付方认可。

- 交互与可及性不可忽视:老年友好界面、低带宽优化、多语种支持、离线能力,决定了真实依从性与数据连续性,也是健康公平的重要一环。

可持续与公平:增长的“隐形护城河”

- 气候与供应链韧性被纳入医疗机构的治理指标,器械产品在能耗、耗材复用、环境足迹的透明度将影响采购评分。将低功耗设计、可回收材料与碳足迹披露纳入生命周期管理,既符合社会期望,也在公共采购与跨国招标中形成加分项。

- 在人群公平方面,需关注数据代表性与算法偏差,确保不同年龄、性别、族群与合并症人群都能获得稳定性能。把公平性评测与缓解策略公开化,有助于建立临床与公众信任。

面向医疗器械的“上市与增长”行动清单

- 产品与证据策略

- 围绕“效率、生产力、患者体验”构建价值叙事,用临床—运营—财务三环指标形成闭环证据。

- 对算法功能前置偏差评估、可解释性设计与在用监测,准备可被监管与院方复核的全生命周期材料。

- 优先选择高频刚需、决策闭环清晰的微场景打样,形成可复制的基线—里程碑—扩展路径。

- 互操作与安全

- 原生支持EMR/ERP/影像归档与护理门户的标准对接,提供SDK与事件驱动集成,减少院端改造工作量。

- 建立“端—边—云”安全架构与零信任兼容策略,配套渗透测试报告、加密与密钥管理、审计追溯与灾备演练记录。

- 商业模式与定价

- 采用“使用量/人群打包+按结果付费”的混合模式,将再入院率、报告周转、影像重扫率、护理工时等指标写入协议。

- 把售后做成“持续价值服务”:模型监测、流程再造、临床再培训与数据洞察,驱动续费与跨科室扩张。

- 渠道与生态

- 与保险、药房、家庭护理、数字疗法伙伴共建病种解决方案,打通处方、支付与交付。

- 在重点市场与龙头医院共建试点中心,用真实世界数据反哺注册、准入与学术传播。

- 落地与变革管理

- 以“秒杀痛点”的小切口快速见效,再以阶段性ROI推进多院区复制。

- 明确岗位影响与分工边界,提供标准化培训包与上线后伴随式支持,提升采用率与黏性。

结语

当监管更清晰、技术更成熟、需求更确定,医疗器械的竞争从“功能清单”转向“体系价值”。真正决定上市速度与增长韧性的,不再是单项性能峰值,而是你能否把产品做成医院的效率发动机、临床的安心助手、患者体验的放大器。用德勤给出的三把“通关密码”——效率、生产力、患者体验——校准路线,把合规前移、互操作做深、证据做厚,你的上市会更快,扩张会更稳,口碑会更久。